高額療養費

- 目次のリンク先から戻る際は、右下に表示される「PAGE TOP」をご利用ください。

- 1.高額療養費

- 2.限度額適用認定証

- 3.高額医療・高額介護合算療養費制度

1高額療養費

(1)概要

高額療養費は、同一月内に医療機関等で支払った一部負担金の額(保険診療による自己負担額)が自己負担限度額を超えた場合に、申請に基づき、その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費の計算は、以下のとおりです。

- 保険医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別で計算)、同一月ごと(1日から末日まで)に支払った一部負担金が、下表の自己負担限度額を超えた額が対象となります。

- 差額ベッド、歯科等の保険外診療及び食事療養費・入院時生活療養費の一部負担金は対象外です。

- 同一世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して一部負担限度額を超えた額が対象となります(世帯合算。70歳から74歳までの方は、同一月・個人単位で外来の自己負担額すべてを合算し、その後入院分も含めて判定します)。

- 同一世帯で、直近12カ月間に支給該当回数が4回以上になったときには、4回目からは一部負担限度額がかわります(多数回該当。下表< >内の額)。

(2)高額療養費の申請について

~対象の方には高額療養費支給申請書を郵送致します~

治療を受けられる際、医療機関等が資格情報または各証を確認することにより、医療機関単位(医科・歯科・調剤薬局・外来・入院の別で計算)で高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなりますので、申請等は不要です。

しかし、適正な所得区分の限度額が適用されなかった場合等、保険診療分で自己負担限度額を超える医療費を支払ったときや世帯合算の対象となったときは、高額療養費として払い戻しの対象となります。

組合事務局において、医療機関等からの請求到着後に内容を確認し、対象の方には「高額療養費支給申請書」等のご案内を自宅に郵送しております。

なお、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から申請書の郵送まで3カ月以上要します。

| 提出書類 |

|

|---|---|

番号利用法における情報連携で所得情報が取得できなかった場合等

|

|

高額療養費支給に係る所得区分については、個人番号の情報連携で確認をしておりますが、個人番号制度の情報連携で所得区分の確認ができない場合は、住民税の課税(非課税)証明書の確認が必要になります。

給付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅しますのでご注意ください。高額療養費の時効の起算日は、診療月の翌月の1日です。ただし、診療月の翌月1日以降に一部負担金を支払ったときは、その翌日です。また、当国保組合から申請に係る「高額療養費支給について」の通知を受け取った場合は、その通知を受け取った日の翌日となります。

組合員がお亡くなりになった際の高額療養費の申請については、こちら「組合員が亡くなった場合の給付金・保険料の還付金の申請について」 をご覧ください。

(3)70歳未満の自己負担限度額

70歳未満の受診者にかかわる高額療養費の自己負担限度額は、次の表のとおりです。

医療機関等を受診する際は、保険証または資格確認書に併せ「国民健康保険限度額適用認定証」の提示、またはマイナンバー制度による当該情報が必要になります(「オンライン資格確認等」をご参照ください)。

| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |

|---|---|---|

| 上位所得(ア) | 旧ただし書所得 901万円超 |

252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |

| 上位所得(イ) | 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |

167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |

| 一般所得(ウ) | 旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 |

80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |

| 一般所得(エ) | 旧ただし書所得 210万円以下 |

57,600円 <多数回該当:44,400円> |

| 低所得(オ) | 住民税非課税 | 35,400円 <多数回該当:24,600円> |

- ※1 旧ただし書所得は、総所得金額等から基礎控除(43万円 下記※2)を差し引いた額です(総所得金額等は、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません)。

旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除額

国保加入者ごとに計算し合算します。

※2 基礎控除額

| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |

|---|---|---|

| 令和3年度 (令和2年分所得)以降 |

令和2年度 (令和元年分所得)以前 |

|

| 2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |

| 2,400万円超 2,450万円以下 |

29万円 | |

| 2,400万円超 2,500万円以下 |

15万円 | |

| 2,500万円超 | 適用なし | |

基礎控除の改正(令和3年度から)

- 基礎控除額が原則10万円引き上げられます。

- 合計所得金額が2,400万円を超える場合はその合計所得に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を越える場合は基礎控除の適用はされません。

(4)70歳から74歳の自己負担限度額

70歳から74歳の受診者にかかわる高額療養費の自己負担限度額は、次の表のとおりです(平成30年8月以降)。なお、現役並みⅡ、現役並みⅠの方が医療機関等を受診する際は、保険証または資格確認書、高齢受給者証に併せ「国民健康保険限度額適用認定証」の提示、またはマイナンバー制度による当該情報が必要です。低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は保険証または資格確認書、高齢受給者証に併せ「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示、またはマイナンバー制度による当該情報が必要です(「オンライン資格確認等」をご参照ください)。

| 区分 | 外来(個人) | 入院・世帯単位 |

|---|---|---|

| 現役並みⅢ 課税所得690万円以上 |

252,600円+(総医療費-842,000円)× 1% <多数回該当: 140,100円> |

|

| 現役並みⅡ 課税所得380万円以上~690万円未満 |

167,400円+(総医療費-558,000円)× 1% <多数回該当: 93,000円> |

|

| 現役並みⅠ 課税所得145万円以上~380万円未満 |

80,100円+(総医療費-267,000円)× 1% <多数回該当: 44,400円> |

|

| 一般所得者※2 (課税所得145 万円 未満) |

18,000円 ※1(年間14.4 万円上限) |

57,600円 <多数回該当:44,400円> |

| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |

| 低所得者Ⅰ※3 | 15,000円 | |

- 一般所得者については、1年間(8月から翌年7月)の外来自己負担額の合計額に年間14.4万円の上限が設けられております。

- 世帯収入の合計額が520 万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計が210 万円以下の場合も含みます。

- 住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入806,700円以下などの方

- ※同じ世帯に69歳以下と70歳以上の方がいる場合、(ア)70歳以上の方の外来の自己負担額を個人ごとに合算した額に、70歳以上の方の外来における上限額をそれぞれ当てはめ、差額を支給。(イ)70歳以上の方の入院分の自己負担額と、(ア)によってもなお残る自己負担額とを合計した額に、70歳以上の方の世帯における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。(ウ)69歳以下の方の自己負担額と、(イ)によってもなお残る自己負担額を合計した世帯全体の自己負担額に、世帯全体における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。

(5)特定疾病(高額長期疾病)について

下記①に該当の疾病で高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、「特定疾病療養受領証」を医療機関等に提示、またはマイナ保険証等のオンライン資格確認での特定疾病療養受療証情報の確認を受けることにより、自己負担限度額が②の額となります。

該当する方は、「K8 特定疾病療養受領証交付・返還届」と当該疾病により療養中であることの医師の「K8 意見書」を添付して、「特定疾病療養受療証」の申請をお願い致します。

①該当する3つの疾病

ア)人工腎臓を実施している慢性腎不全

イ)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害、または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)

ウ)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

②自己負担限度額

それぞれの自己負担限度額は次のとおりです。

| 疾病名 | 70歳未満 | 70歳以上の 前期高齢者 |

|

|---|---|---|---|

| 旧ただし書所得 | |||

| 慢性腎不全 | 600万円超 | 20,000円 | 10,000円 |

| 600万円以下・非課税 | 10,000円 | ||

| 先天性血液凝固第VⅢ・ 第IX因子障害 |

10,000円 | ||

| 後天性免疫不全症候群 | |||

(6)所得区分の判定

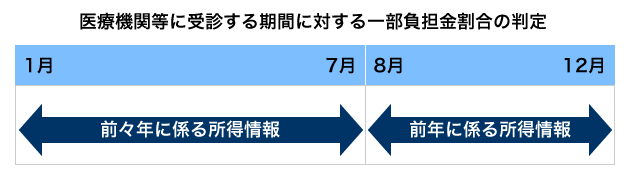

8月から翌年7月までの「一部負担金の割合」は、その年の住民税課税(非課税)証明書によって判定されます(例:令和7年8月から令和8年7月加入の場合、令和7年度住民税課税証明書もしくは非課税証明書(令和6年の所得に係る証明)で判定されます)。

区分判定に係る所得情報については、「オンライン資格確認等」をご参照ください。

次の事由等により、所得区分が判定できない場合は、「上位所得(ア)」の区分が適用されます。

次の事由等により、所得区分が判定できない場合は、「上位所得(ア)」の区分が適用されます。

- 未申告の方が加入している世帯

申告後、所得の確認により、所得区分が変更となる場合がありますので、当組合にご連絡ください。 - 住民税の賦課期日(1月1日)時点で日本国内に住所を有していない方(海外居住の方)が加入している世帯

住所や所得の確認により、所得区分が変更となる場合がありますので、当組合にご連絡ください。

<例>令和3年4月に1ヶ月入院して医療費(10割額)が1,000,000円(食事負担額は除く)かかり、その3割の300,000円支払った場合、弁護士国保から払い戻される額は、次のようになります。

| 上位所得(ア) | 300,000-{252,600+(1,000,000-842,000)×0.01}=45,820(自己負担額254,180円) |

|---|---|

| 上位所得(イ) | 300,000-{167,400+(1,000,000-558,000)×0.01}=128,180(自己負担額171,820円) |

| 一般所得(ウ) | 300,000-{ 80,100+(1,000,000-267,000)×0.01}=212,570(自己負担額87,430円) |

| 一般所得(エ) | 300,000-57,600=242,400(自己負担額57,600円) |

| 低所得(オ) | 300,000-35,400=264,600(自己負担額35,400円) |

2限度額適用認定証

治療を受けられる際、医療機関等が保険証及び「国民健康保険限度額適用認定証」の情報または各証を確認することにより、医療機関単位(医科・歯科・調剤薬局・外来・入院の別で計算)で高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。

限度額適用認定証等は、番号利用法により、保険者が情報提供ネットワークシステムから所得情報を取得し、限度額適用認定証等の適用区分を判定のうえ、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行うこととされました。しかし、医療機関等にシステムが導入されていない場合には確認することができませんので、限度額適用認定証の提示が求められます。限度額適用認定証が必要な場合には、事前に申請をお願いいたします。交付をお急ぎの際は、即時に発行できない場合がありますので、事前にお電話で当組合にご連絡ください。

なお、国保組合で情報提供ネットワークシステムから判定に必要な所得情報を取得できない場合には、限度額適用認定申請の際に、住民税の課税(非課税)証明書の提出が必要になります。

また、医療機関が限度額適用認定証の情報を確認できない等で法定の一部負担金をお支払いの場合や、世帯合算、多数該当等で自己負担限度額を超えた場合は償還払いとなります。この場合、該当する方に組合事務局から通知を郵送し、申請いただくことになります。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

| 提出書類 |

|---|

|

国民健康保険(限度額適用認定 限度額適用・標準負担額減額認定)申請書(令和7年8月~令和8年7月診療分) |

番号利用法における情報連携で所得情報が取得できなかった場合等

|

70歳から74歳までの下記の方が医療機関等を受診する際は限度額適用認定証等の提示又はマイナンバー制度による当該情報が必要です

- 現役並みⅡ、現役並みⅠの方が医療機関等を受診する際は、保険証または資格確認書、高齢受給者証に併せ「国民健康保険限度額適用認定証」の提示、またはマイナンバー制度による当該情報が必要です。

- 低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は保険証または資格確認書、高齢受給者証に併せ「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示、またはマイナンバー制度による当該情報が必要です。

- 現役並みⅢ、一般所得者は、保険証または資格確認書、高齢受給者証のみの提示で受診します。

- 高齢受給者証を交付の際、各認定証の申請書を同封いたしますので当国保組合まで申請ください。

〈例〉

手術で入院した場合(総医療費約100万円 3割負担の場合)

3高額医療・高額介護合算療養費制度 ※申請が必要です

(1)概要

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療費・介護費の両方が高額となった世帯に、自己負担額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。

医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した後、両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた分が、申請により支給されます。但し、食費や居住費、差額ベッド代は、合算の対象とはなりません。

70 歳以上の人はすべての自己負担を合算できますが、70歳未満の人の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のレセプトのみを合算します。自己負担限度額は、毎年8月から翌年7月までにかかった自己負担額を合算の対象とします。

なお、給付を受ける権利は、国民健康保険法により2年を経過したとき、時効によって消滅しますのでご注意ください。なお、時効の起算日は計算期間(前年8月1日から7月31日)末日の翌日です。

(2)70歳未満の自己負担限度額

| 所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+ 介護保険の自己負担限度額(年間) |

|---|---|---|

| ア | 所得金額 901万円超 |

212万円 |

| イ | 所得金額 600万円超901万円以下 |

141万円 |

| ウ | 所得金額 210万円超600万円以下 |

67万円 |

| エ | 所得金額 210万円以下 |

60万円 |

| オ | 世帯主及び国保加入者 全員が住民税非課税 |

34万円 |

- 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

- 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。

- 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

(3)70歳から74歳の自己負担限度額

| 所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+ 介護保険の自己負担限度額(年間) |

|---|---|---|

| 現役並み所得者Ⅲ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が690万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 212万円 |

| 現役並み所得者Ⅱ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が380万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 141万円 |

| 現役並み所得者Ⅰ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 67万円 |

| 一般 | 「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない方 | 56万円 |

| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 31万円 |

| 低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(公的年金控除額を806,700円として計算します。) | 19万円 |

(4)高額介護合算療養費申請のながれ

こんなことにご注意ください

上記給付を受ける権利は、国民健康保険法により2年を経過したとき、時効によって消滅しますのでご注意ください。なお、時効の起算日は次のとおりです。

- 高額療養費-診療月の翌月1日。但し、診療月の翌月1日以降に一部負担金を支払ったときは、その翌日。また、当組合から申請に係る「高額療養費支給について」の通知を受け取った場合は、その通知を受け取った日の翌日

- 高額医療・高額介護合算療養費-計算期間(前年8月1日から7月31日)末日の翌日